御由緒・御祭神

御由緒・祭神

REASON FOR THE SHRINE

⌂ ホーム 〉 御由緒・祭神

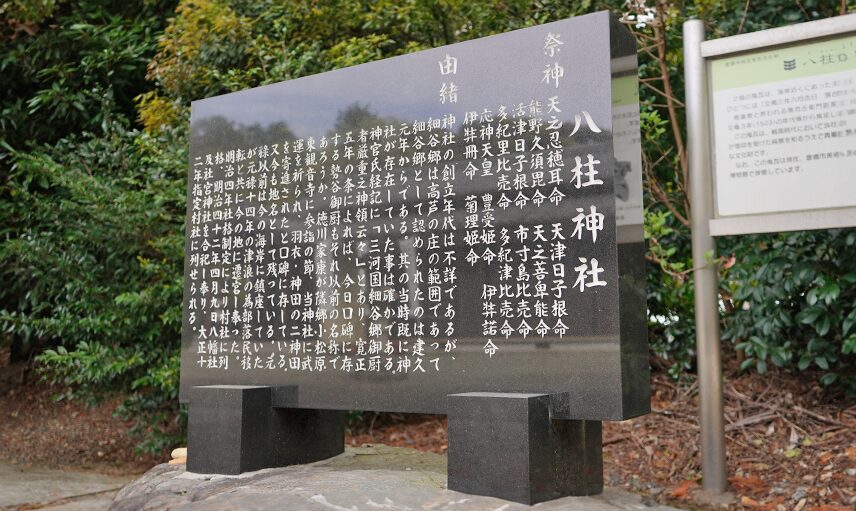

御由緒

神社の創立年代は不詳であるが、細谷郷は高芦の庄の範囲であって細谷郷として認められたのは建久元年(1190年)からである。其の当時既に神社が存在していた事は確かである。

神官氏経記に「三河国細谷郷御厨者厳重之神領云々」とあり、寛正5年(1464年)の条によれば、今日口碑に存する勢谷御厨もそれ以前の名称であろうか。徳川家康が隣郷小松原東観音寺に参詣の節、当神社に武運を祈られ、羽衣・神田の二神田を寄進されたと口碑に存している。又今も地名として残っている。

元禄以前は今の海岸に鎮座していたが元禄12年(1699年)の台風大波の為部落民移転と共に今の地に元禄16年(1703年)遷宮し奉った。

明治新政府の神仏分離の施行に伴い氏子内の全村神道へ改宗。

明治4年社格制定により村社に列格、明治42年4月9日八幡社及び社宮神社を合祀し奉り、大正12年指定村社に列せられる。

宝物に室町時代初期の懸仏、文亀3年(1503年)6月吉日落合左衛門尉家久の銘文の鬼瓦2面(豊橋市指定文化財)がある。

神社の創立年代は不詳であるが、細谷郷は高芦の庄の範囲であって

細谷郷として認められたのは建久元年からである。其の当時すでに神

社が存在していた事は確かである。神宮氏経記に「三河国細谷郷御厨

者厳重之神領云々」とあり、寛正五年の条によれば、今日口碑に存

する勢谷御厨もそれ以前の名称であろうか。徳川家康が隣郷小松原

東観音寺に参詣の節、当神社に武運を祈られ、羽衣・神田の二新田

を寄進されたと口碑に存している。元禄以前は今の海岸に鎮座していた

が元禄十四年の津波の為部落民移転と共に今の地に遷宮し奉った。

明治四年社格規定により村社に列格、明治四十二年四月九日八幡社

及社宮神社を合祀し奉り、大正十二年指定村社に列せられる。

神社の創立年代は不詳であるが、

細谷郷は高芦の庄の範囲であって

細谷郷として認められたのは建久

元年からである。其の当時すでに神

社が存在していた事は確かである。

神宮氏経記に「三河国細谷郷御厨

者厳重之神領云々」とあり、寛正

五年の条によれば、今日口碑に存

する勢谷御厨もそれ以前の名称で

あろうか。徳川家康が隣郷小松原

東観音寺に参詣の節、当神社に武

運を祈られ、羽衣・神田の二新田

を寄進されたと口碑に存している。

元禄以前は今の海岸に鎮座していた

が元禄十四年の津波の為部落民移

転と共に今の地に遷宮し奉った。

明治四年社格規定により村社に列

格、明治四十二年四月九日八幡社

及社宮神社を合祀し奉り、大正十

二年指定村社に列せられる。

御祭神

| 天之忍穂耳命 | 天津日子根命 |

| 熊野久須毘命 | 天之菩卑能命 |

| 活津日子根命 | 市寸島比売命 |

| 多紀里比売命 | 多紀津比売命 |

| 応神天皇 | 豊受姫命 |

| 伊弉諾命 | 伊弉布冊命 |

| 菊理姫命 |

八柱神社の鬼瓦

2個の鬼瓦は、海岸近くにあった天神社跡地から出土したものと伝えられ、このうちひとつには「文亀三年六月吉日 落合左衛門尉家久」の銘があります。

寄進者と思われる落合左衛門尉家久という人物については詳しくわかりませんが、文亀3年(1503)の年代等から推定して当地の有力土豪と思われます。

この鬼瓦は、戦国時代において当社が信仰を受けた背景を知るうえで貴重な文化財です。

なお、この鬼瓦は現在、豊橋美術博物館で保管しています。

縦33.5cm、横33.5cm、厚23.5cm

縦26.5cm、横24.5cm、厚21.5cm

個人情報保護について

こちらの個人情報保護方針をご確認ください。 お客様の個人情報は、当社がお客様のご要望やお問い合わせに対応させていただく目的で、ご連絡・ご案内のために利用させていただきます。 その旨をご同意いただいたうえで、ご入力いただきますようお願い申し上げます。